عندما عدت إلى مصر في أوائل التسعينيات، كان معي مجلد صغير من الخطابات العائلية المؤرشفة حسب المرسل. في إحدى هذه الخطابات، والذي أُرسل إلى أمي من خالي الأصغر، وجدت هذه الفقرة:

كان هذا الخطاب مؤرخاً بتاريخ 3/11/1989. كنت وقتها في الصف السادس الإبتدائي. بعد هذا التاريخ بثلاثة وعشرين عاماً وخمسة أيام بالتمام والكمال، وبالتحديد في يوم 8/11/2012، حصلت على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات، أحد التخصصات الواعدة في مجال الكمبيوتر. بدا الأمر وكأنني أحقق نبوءة ما وأن مصيري إلى تحقيق أشياء عظيمة، كما يحدث بكل سذاجة في الأفلام.

الحقيقة المجردة هي أنني حتى يومي هذا لازلت أتساءل عما إذا كنت أحب مجال عملي وأريد أن أستمر فيه ما تبقى لي من العمر. تمنيت لو أن هناك اختباراً محترماً يسألني عن الأشياء التي أحب حقاً أن أعملها وأجتهد فيها ثم يجيبني بمجال العمل المثالي لقدراتي، كما فعل أحد أبطال المسلسل الشهير "فريندز". يتساءل تشاندلر - المحاسب - عن جدوى عمله وعما إذا كان يجب عليه أن يغير مسار حياته العملية ويمتهن عملاً آخر، لأن عمله المحاسبي ممل ورتيب وغير جذاب. ولأنه لا يعرف ما هو المجال الذي يرغب في العمل به، يبحث عن استبيان قد تمنحه الإجابة عليه إشارة لموهبته الحقيقية أو "ندّاهته" (his true calling). بالطبيعة تكون نتيجة إجاباته عن الاستبيان أن أفضل عمل يمكنه القيام به هو "المحاسبة"، فيعود بذلك إلى نقطة الصفر. يمكن ترجمة هذا الموقف الذي من المفترض أن يكون كوميدياً لإحدى أمرين: الأول هو أنه حقا يحب المحاسبة ولكنه لا يعرف أو يمر بأزمة ملل أو ضغط نفسي، والثاني أنه لم يعط نفسه الفرصة في الأساس لاكتساب مهارات تخرج بإجاباته في الاستبيان عن إطار ما يعرفه وهو المحاسبة. يظل الاحتمال الثالث قائماً بالطبع وهو أن يكون الاستبيان في حد ذاته مجرد هراء.

كان هذا الخطاب مؤرخاً بتاريخ 3/11/1989. كنت وقتها في الصف السادس الإبتدائي. بعد هذا التاريخ بثلاثة وعشرين عاماً وخمسة أيام بالتمام والكمال، وبالتحديد في يوم 8/11/2012، حصلت على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات، أحد التخصصات الواعدة في مجال الكمبيوتر. بدا الأمر وكأنني أحقق نبوءة ما وأن مصيري إلى تحقيق أشياء عظيمة، كما يحدث بكل سذاجة في الأفلام.

الحقيقة المجردة هي أنني حتى يومي هذا لازلت أتساءل عما إذا كنت أحب مجال عملي وأريد أن أستمر فيه ما تبقى لي من العمر. تمنيت لو أن هناك اختباراً محترماً يسألني عن الأشياء التي أحب حقاً أن أعملها وأجتهد فيها ثم يجيبني بمجال العمل المثالي لقدراتي، كما فعل أحد أبطال المسلسل الشهير "فريندز". يتساءل تشاندلر - المحاسب - عن جدوى عمله وعما إذا كان يجب عليه أن يغير مسار حياته العملية ويمتهن عملاً آخر، لأن عمله المحاسبي ممل ورتيب وغير جذاب. ولأنه لا يعرف ما هو المجال الذي يرغب في العمل به، يبحث عن استبيان قد تمنحه الإجابة عليه إشارة لموهبته الحقيقية أو "ندّاهته" (his true calling). بالطبيعة تكون نتيجة إجاباته عن الاستبيان أن أفضل عمل يمكنه القيام به هو "المحاسبة"، فيعود بذلك إلى نقطة الصفر. يمكن ترجمة هذا الموقف الذي من المفترض أن يكون كوميدياً لإحدى أمرين: الأول هو أنه حقا يحب المحاسبة ولكنه لا يعرف أو يمر بأزمة ملل أو ضغط نفسي، والثاني أنه لم يعط نفسه الفرصة في الأساس لاكتساب مهارات تخرج بإجاباته في الاستبيان عن إطار ما يعرفه وهو المحاسبة. يظل الاحتمال الثالث قائماً بالطبع وهو أن يكون الاستبيان في حد ذاته مجرد هراء.

علق هذا المشهد الكوميدي بذاكرتي منذ شاهدته في أواخر التسعينيات، وكان صدى للمعضلة التي ظلت - ولا تزال - تنغص تفكيري: ما هو العمل الذي أريد فعلاً أن أقوم به وسأكون به سعيدة رغم ضغوطه وأعبائه؟ بدأت هذه المعضلة منذ اليوم الذي نجحت فيه في الثانوية العامة وأزفت لحظة الحقيقة الأولى المتمثلة في الاختيار المقدس للكلية التي سأتابع فيها دراستي الجامعية، وهو الاختيار الذي سيقوم به الكثيرون غيري عندما تنتهي امتحانات الثانوية العامة في غضون شهرين. عندما وضعت قائمة الاختيارات أمامي، لم يخطر ببالي أن يشاركني أحد آخر اتخاذ القرار. لم يساهم والداي مساهمة إيجابية في تعليمي وتوجيهي دراسياً، إيماناً منهم ربما بأنه يجب على الطالب أن يدير شئونه بنفسه. ولكن أبي أراد أن تكون له كلمة في ذلك اليوم، وكانت رغبته في أن أسجل اختياري الأول إما لكلية العلوم أو الهندسة. أتذكر جيدا يومها أنني كنت أرغب بشدة في كلية الآداب أو الألسن، أو حتى الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكن كان رأي أبي أنه من الهراء أن يضيع مجموع درجات الثانوية العامة الذي حققته في كليات "أدبية". وكان لا بد من الصدام والجدال، ثم العناد. إن لم تسمح لي بأن أسجل رغبتي في الكليات التي أريد، فلن تنال رغبتك في أن أسجل في الكليات التي تريد. هكذا وفي لحظة العناد تلك سجلت رغبتي الأولى بالالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات، وكان أن التحقت بها بالفعل.

يمكن أن أقول بصدق أنني لم أسع خلال سنوات دراستي الجامعية لرسم صورة ذهنية واضحة لما سيكون عليه حالي حال تخرجي في إطار ما تعلمته في الكلية. كنت أتخيل نفسي سيدة أعمال حرة في مجال الكمبيوتر أنشيء مركزا إقليميا متميزا في خدماته، ولكن لم تكن هناك خطة في ذهني عن الكيفية التي سأفعل بها ذلك. عاصرت في ذلك الوقت زملاء وزميلات أعزاء كان لديهم تصور واضح لما يريدونه وخطة سعي لتنفيذ ذلك التصور، ولَكَم غبطتهم على هذا اليقين الذي يغذي طموحاتهم وجهودهم. أما أنا فبقيت أسبح في أحلام اليقظة السخيفة، حتى حانت لحظة الحقيقة الثانية، عندما تخرجت من الجامعة. قلت لأبي: "لقد نجحت وترتيبي هو الأول بين زملائي في الكلية!". سكت هنيهة متأملاً ثم قال: "وما هي خطوتك القادمة؟ ماذا ستعملين؟". أُسقِط في يدي عندما واجهني أبي بهذا السؤال المصيري. نظرت إلى نفسي موجهة لها نفس السؤال، ولم تكن لديّ إجابة شافية. وما لبثت أن أنقذتني الحكومة من هذه المواجهة مع النفس عندما تم تكليفي بالعمل كمعيدة في الكلية بحكم كوني من الأوائل، وكان أن بدأت العمل في السلك الأكاديمي.

رغم الصعاب الكثيرة والمواقف المحرجة والشائكة التي واجهتني في عملي الجديد بحكم عدم خبرتي في المجال الأكاديمي والتدريسي وبحكم عدم إدراكي الكامل لواجبات وظيفتي وأولوياتها، إلا أنني وجدتني أستمتع بالجانب التدريسي فيه أيما استمتاع. رؤية مصباح الفهم يضيء فوق رأس طالب (هو في الحقيقة ليس مصباحاً، وإنما هو نور الفهم يضيء في وجهه) عندما تسهم في إيضاح مفهوم أو معضلة له هي متعة لا تعادلها أو تتفوق عليها إلا بضع متع نادرة أخرى في الحياة. انغمست في هذا الجانب من عملي بالإضافة لملحقاته الإدارية المتفرقة التي كنت أُكلَّف بها على حساب الجانب الآخر الأكثر أهمية والأشد إلحاحا: البحث العلمي. تكمن مشكلتي الأساسية مع البحث العلمي في كوني لم أتعلم مبادئه بشكل منهجي وسليم منذ البداية، واعتمد عملي فيه بشكل كبير على حدسي الداخلي، سواء في أسلوب الكتابة وما يجب أن يكون عليه أو في قراءة ونقد الأبحاث العلمية والتفكير في المشاكل البحثية واستكشاف حلول لها، ثم اختبار هذه الحلول بطرق علمية تقيس معايير تقييم أدائها. حتى اختياري لموضوع رسالة الماجستير كان عاطفيا بحتاً ونابعاً من أن عنوان الموضوع أعجبني وأثار اهتمامي بأكثر من كونه موضوعاً بحثياً فيه ما يستحق الاستكشاف والدراسة المتعمقة. كنت فاقدة لبوصلة توجيه خبيرة ترسم لي النصف الأول من طريق البحث العلمي (الماجستير) حتى يمكنني أن أرسم لنفسي بثبات ونجاح النصف الثاني منه (الدكتوراه). عندما تعلمت أكثر فيما بعد عن طرق البحث العلمي السليم، قيمت تجربتي في الماجستير، ووجدتني ويالدهشتي فعلت - دونما إدراك مني - كثيرا من الخطوات المنهجية المفترض اتباعها. ولكني أيضا وجدت الكثير من الأخطاء، ولكوني أكره الأخطاء ولا أستطيع التعامل معها بواقعية، ظل تركيزي في جزء كبير من مرحلة الدكتوراه متشبثاً بالتقييم السلبي الذي أعطيته لنفسي في المرحلة السابقة، وتنبهت متأخراً لكوني استغرقت في اللوم والتقريع والشكوى على حساب استغلال الوقت لتعلم ما فاتني أو ما أخطأت فيه.

عندما انتقلت إلى كندا لاستكمال الجزء الثاني من دراسة الدكتوراه، كنت أمر بظروف نفسية قاسية. وجدتني فجأة في بيئة تعمل كل عناصرها لخدمة البحث العلمي، ولا يحتل الجانب التدريسي فيها إلا دوراً هامشياً، حيث المبدأ الأساسي هو أن طالب الجامعة قادر على الفهم والاستذكار والتحليل بنفسه ولا يحتاج إلى الاعتماد الكلي على هيئة التدريس الأكاديمية. كان هذا أمرا مأساوياً بالنسبة لي، إذ أنني اكتشفت فجأة أن التدريس كان مظلة أمان احتميت بها مدة طويلة من مواجهة نفسي، وآن أوان أن أخرج للواقع. كان التدريس دوامة من النشاط المحموم الذي لا يترك لي فرصة للتفكير والتأمل والحوار الداخلي. أما هنا في كندا، حيث لا تدريس، وجدت الصمت المطبق؛ في منزلي الصغير صمت مطبق، وفي معمل الأبحاث الذي كنت فيه صمت مطبق (معظم الأحيان)، وفي مكتبة الجامعة صمت مطبق، وفي الشارع هدوء قاتل وصمت يكاد أن يكون مطبقاً. المدينة كلها صامتة، لأن المدينة كلها تدرس. وجدتني للمرة الأولى منذ سنوات عديدة في مواجهة لا مهرب منها مع الشخص الذي أكرهه كثيرا: نفسي. كدت أصاب بالجنون في أول عام لكثرة ما أقمت حوارات مع هذه النفس. لماذا لا أعمل بجد في نقطتي البحثية؟ لماذا لا أنسى أشياء سيئة كثيرة وأطوي صفحات سوداء كثيرة وأبدأ بداية منتعشة من هنا وأرسم لنفسي خط سير لباقي حياتي وأجتهد للعمل على تحقيقه؟ معظم الأصدقاء الأعزاء الذين قابلتهم في كندا كانوا كالزملاء الذين تعاملت معهم في كليتي بالمنصورة؛ يعرفون جيدا ما يريدونه ويؤمنون بقدرتهم على تحقيقه، ولقد رأيتهم يحققون أحلامهم وطموحاتهم بكثير أو قليل من التعب والجهد. لم تُجدِ الحوارات مع النفس، ولم يُجدِ التأمل في حال أصدقائي هنا أو هناك، وبقيت دوما أبحلق في الأوراق البحثية التي يجب أن أقرأها، وأسرح بخيالي في أماكن أخرى وحيوات بديلة. قناعتي بأن مكاني ليس "هنا" وإنما "هناك" في تلك الحيوات الأخرى التي أقوم فيها بكل الأشياء التي "أحبها" ساهمت بشكل كبير في إبطاء معدل أدائي المتواضع في نقطتي البحثية. ولم يكن من المهم كثيرا أن أحدد ماهية تلك الأشياء المحبوبة، فقد كنت أعتقدها خليطا من القراءة والموسيقى والتاريخ واللغة الإنجليزية ومشاهدة الأفلام - ما يمكن أن نسميه اصطلاحاً "هوايات". فقط لو أن القراءة كانت مهنة! ولكن البحث العلمي كله قراءة! وها أنتِ ذي مطالبة بأن تقرئي كثيرا في موضوع تجدينه شيقا، وعلوم الكمبيوتر متجددة وفيها كل يوم ما يستحق المتابعة والقراءة، فلماذا لا تقرئين؟! فقط لو أن الموسيقى تكون مهنتي! ولكنكِ تملكين مفاتيح معمل يحوي بيانو رائعاً يمكنك أن تعزفي وتتعلمي عليه قدر ما شئتِ من ساعات كل أسبوع! فلماذا لا تفعلين ذلك؟! فقط لو أنني كنت دخلت معهد التمثيل وصرت ممثلة! وفقط لو أن أبي تركني أدرس في كلية الآداب أو الألسن لأعمل في أي وظيفة تتعلق بالأدب الإنجليزي أو اللغة الإنجليزية! تعجبات كثيرة كانت تطن في رأسي كلما جلست في الصمت المطبق لأقرأ أبحاثاً في موضوع رسالتي أو أفكر في حل لمشكلتي البحثية. لو أن أحلام اليقظة كانت مهنة لكنت أجدر من يحظى بها!

أقنعت نفسي أن المشكلة كانت في ذلك السكون المطبق، الذي كنت أرى أنه يتسبب في تشتت الذهن وأحلام اليقظة، بدلاً من أن يكون عاملاً مساعداً على التركيز فيما بين يديّ! لقد ساعدني الصمت على أن أستمع لأول مرة إلى حواري الداخلي القلق، وأدرك أنه لا طريق مرسوماً لدي ولا أحلاماً حقيقية أمتلكها (وتمتلكني) لتدفع بحياتي إلى الأمام. ويبدو أن المشكلة الأكبر كانت في أنني أقنعت نفسي بأنني لا أمتلك من مفاتح الإبداع ما يُمَكِّنني من إيجاد حلول عبقرية وجديدة للمشاكل البحثية التي أدرسها. ولكني لاحظت أمراً آخر مهماً في خضم تلك المعاناة: كلما كُلِّفتُ بأمر ليس فيه مصلحة شخصية لي ولا يتعلق بعملي ولا يتطلب الجلوس للقراءة في مواضيع علمية، وكان التكليف بمهمة واضحة حتى وإن كانت مستعصية عليّ لقلة خبرتي بها، كنت "أقفز الحواجز" وأفعل كل ما بوسعي لأؤدي الأمر أو المهمة على أكمل وجه أستطيعه. تأملت كثيراً في هذه الظاهرة لأواسي نفسي بأن العيب ليس في أنني كسولة ولا أحب العمل وبذل الجهد، وأن المشكلة هي في طبيعة العمل نفسه. البحث العلمي عمل يحتاج إلى حوار داخلي واضح وتسلسل أفكار منطقي، ودراسة متعمقة في موضوعات كثيرة ليتمكن الباحث من إيجاد حلول جيدة أو حتى ممكنة لمشكلته البحثية، مما يستدعي القدرة على تحمل الصمت والسكون والركوز، بل والسعي لهم. أما الأمر الأهم، فهو أن الباحث يعمل في أجواء هي غامضة بقدر ما تحتشد بالحقائق العلمية المجردة. الباحث يعمل على مشكلة ليس لها حل بَعْدُ في حقله العلمي، وهو الوحيد الذي يستطيع إيجاد حلول لها لأنه الوحيد الأكثر تعمقاً في دراستها من جميع جوانبها. لذا، بقدر ما يمتلك ناصية الحقيقة في مجاله البحثي نتيجة قراءاته التحليلية والنقدية، يكون غارقاً بذات القدر في الغموض الناجم من عدم وجود حل للمشكلة البحثية بعد، إلى أن تنجلي الأمور أمام عينيه إن امتلك النباهة والقدرة على الاستنتاج والحس الإبداعي في التفكير، فيتمكن من أن يقول "وجدتها!" ويخضع تلك ال"موجودات" للتجارب المعملية أو الإثبات التحليلي ليتأكد من أنها ليست محض وهم وخداع فكري. وأنا إنسانة أكره الغموض وأرفضه، وأستجليه إن استطعت بأي وسيلة. أنا إنسانة تقرأ نهاية الكتاب قبل أن تبدأ في قراءته حتى لا تفاجئها الأحداث، وتقرأ حبكة الفيلم (spoilers) قبل أن تشاهده لتطمئن إلى النهاية تعيسة كانت أم سعيدة، وتود لو أمكنها استجلاء الغيب لتعرف ما سينتهي إليه مآل حياتها، فكيف لي إذاً أن أصبر أمام مشكلة علمية لا حل لها ويبدو أنني الوحيدة المنوط بها تقديم الحل واستجلاء الغموض؟ إذاً ما دام الحال كذلك فأنا لا أصلح للبحث العلمي!

أعتقد صادقة أن البحث العلمي نوع متفرد من الفن؛ هو عمل إبداعي لن تخرج منه بنتيجة مثمرة ما لم تكن تحبه حقاً وتؤمن به حقاً وتؤمن بأن قدراتك العقلية والنفسية وموهبتك تؤهلك له، وفي ذات الوقت هو عمل ممنهج ذو قواعد لا بد أن تتبعها وذو أصول لا بد أن تلتزم بها، ولذا لا بد أن تكيف نفسك على روتين منضبط ومستمر من القراءة التحليلية المتوسعة والمتعمقة في موضوعك البحثي وكل ما يتعلق به، ثم الإبداع الفكري الذي سيمكنك من "تأتي بمقترح علمي جديد"، ثم التعريف المنطقي والدقيق والمبرهن لمقترحك البحثي والقياس التحليلي والعملي الممنهج لأدائه، ثم الكتابة الرصينة المنطقية والسليمة لكل ذلك. وصلت لهذه القناعة، ووصلت معها لقناعة أخرى هي أنني لا أعتقد أنني مؤهلة لعمل كهذا، كوني مزاجية وغير منضبطة وغير مبدعة وأملّ الروتين. إذاً ما دام الحال كذلك فأنا لا أصلح للبحث العلمي! وأفضل ما يمكنني أن أقوم به والحال كذلك هو عمل تنفيذي أخدم به الآخرين تكون مهامه متعددة واضحة متجددة ولابد لها من الحركة المستمرة و"قفز الحواجز" كي تُنَفَّذ - مديرة تنفيذية لقسم في شركة أو مؤسسة ما مثلاً. هو في النهاية أي عمل يبقيني بعيدة عن حواري الداخلي العقيم الخاضع لأهوائي لا للمنطق. ولكني بدأت أتساءل، هل إن وجدت هكذا عمل سأكون راضية ولن أتعرض للأزمة الوجودية التي تدفعني لأتساءل عما أحب أن أعمله حقاً؟ هل من غير الممكن أن يكون البحث العلمي في جوهره حاملاً - ولو جزئياً - للتوصيف الذي وضعته لطبيعة العمل الذي أفضل القيام به؟ وهل يعبر هذا التوصيف عن رغبة داخلية حقيقية أم عن طريق للهرب من مواجهتي الأساسية مع النفس؟ هل أنا حقاً مفتقرة للمهارات الإبداعية والمثابرة طويلة النفس التي يحتاجها البحث العلمي، أم أنا فقط أعاند حقيقة أنه لدي البذرة الأولى لتلك المهارات وكل ما عليّ فعله هو أن أغذيها بالممارسة وأطلق العنان لعقلي الذي قَيَّدْتُه عندما رسَّخْتُ فيه فكرة أنني لست مبدعة؟ هل أمتلك الجرأة إن وجدتُ العمل الذي سأسعد بالقيام به حقاً على أن أغير مساري الذي خطوت فيه خطوات كثيرة بالفعل - مثلما فعلت مارسيا لي عندما تركت العمل في مايكروسوفت لتتبع شغفها وتعمل مع فريق خان أكاديمي - وأواجه انتقادات المحيطين بي لأنني سأترك فرصة عمل جيدة ولائقة اجتماعياً؟ أسئلة كثيرة ولا إجابات شافية، أو ربما لا رغبة لدي في الوصول إلى إجابات شافية بعد، إما لأنني جبانة وأخاف المجهول أو لأنني مستنفذة الطاقة ولست في مكان جيد نفسياً في الوقت الحالي لأستقريء بواطن عقلي.

لقد عدت إلى أرض الوطن لأنهي رسالة الدكتوراه سريعاً، وكنت ولازلت أرى أنها ليست على أعلى مستوى من المفترض أن تكونه بحثياً. ثم حان الوقت كي أتسلم عملي الجديد كعضو هيئة تدريس بالجامعة، لأجد نفسي في مواجهة أمر واقع هو أن الحديث في أن هذه الوظيفة لا تعجبني يُعدّ رفاهية لا أقدر على تحمل تكلفتها الاجتماعية والمالية. الجميع يتوقع لي أن أستمر في هذا المجال، ويراني جيدة فيه بالفعل، ولا يرون بادرة أمل قريب في أن تتحسن أحوال البلاد بما يُمَكِّن أي شخص من البحث عن فرص عمل أخرى خاصة وإن كان بالفعل يمتلك واحدة. هم يقولون أن المناخ هنا ليس مناخ بحث علمي، وأنكِ تستطيعين دوماً أن تتركي لطلابكِ الذين ستشرفين عليهم أكاديمياً أن يقوموا هم بمهمة البحث العلمي مع بعض التوجيه منكِ، وهذا غير مقبول بالنسبة لي، لأن قناعتي كانت دوماً أن المشرف الأكاديمي لا بد أن يكون ضابطاً لإيقاع أداء طلابه، وأن يكون أكثر شغفاً وإلماماً بالنهج والموضوع البحثي من الطالب، حتى مع كون المشرف لا يملك الحل للمشكلة البحثية. ثم أجد آخرين يحثونني على أن أعمل بمواضيع بحثية ليست من صميم تخصصي بزعم أن البحث العلمي عملية موحدة بأدوات تحليلية وتطبيقية لا تختلف كثيرا باختلاف الموضوع، وهذا أيضا غير مقبول بالنسبة لي، لأنني اكتشفت بالممارسة الفعلية أن العمل في مواضيع بحثية جديدة وبعيدة عن التخصص يحتاج لتركيز وتفرغ واجتهاد طويل الأمد لا يتماشى مع إيقاع العمل المزدحم دوماً بمهام التدريس وخدمة المجتمع. إن الترقي في مراتب وظيفتي لا بد له من الجانب البحثي، الذي أرى أنه يحتاج التركيز والرغبة الحقيقية في استكشاف موضوع أو مشكلة ما، مشفوعة بالعزم على أن يكون العمل مستمراً لا يكل ولا يستسلم أمام الطرق ذات النهايات المسدودة أو التي اسكتشفها آخرون. البحث العلمي يحتاج لشخص يؤمن به حقاً ولا يعتبره وسيلة براجماتية لتحقيق أهداف أخرى، وأكاد أجزم بأن العاملين في هذا المجال يستطيعون أن يميزوا بين إنتاج أولئك الذين يحبون البحث العلمي حقاً وأولئك الذين يتخذونه وسيلة منفعية ويؤدونه "كل شيء كان". إذاً، إن لم أستشعر هذه الرغبة الصادقة وأُتْبِعها بمجهود صادق، لن أتألق وأرتقى في هذا المجال، وأنا هنا لا أتحدث عن الترقي الوظيفي، وإنما عن الارتقاء الحقيقي في مجتمع الباحثين والذي يقوم على بناء سمعة بحثية جادة ومشهود لها.

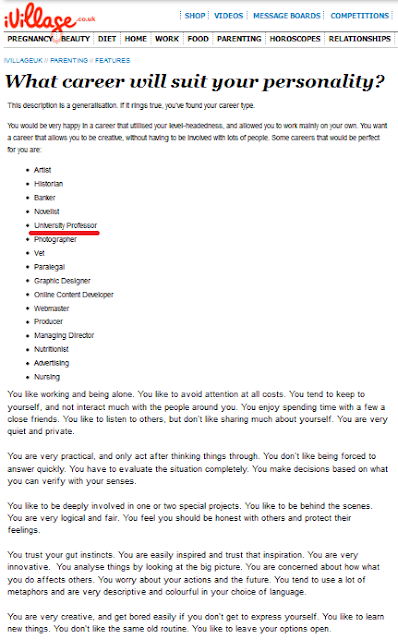

أنا أحب مجال الكمبيوتر، وأحب أن أتابع الجديد فيه، وأود لو أني أسهم في شيء من هذا الجديد، فهل كل هذا الجدال العقلي مجرد واجهة تخفي عجزي عن التعامل مع مشاكل أعمق لا علاقة لها بطبيعة العمل نفسه؟ لم أصل لهذه المرحلة بعد من التحليل النفسي، ولا أعرف بعدُ إن كنت أدفن رأسي في الرمل كما فعل "تشاندلر" ولا أريد أن أرى أن هذا العمل هو بالفعل الأفضل لي، وأنه كلما توقفت عن الرفس والشكوى ونظرت لحقيقة الأمور كلما كان ذلك أفضل للجميع. لقد جربت أن أجيب على اختبارين لتحديد مجال العمل، تماماً مثلما فعل تشاندلر، وكانت الإجابات كالتالي:

صحفي (لا)، محرر (ربما)، مدرس، مخطط استراتيجي (يبدو هذا مبهراً وغامضاً وغير ذي جدوى في الأغلب)، استشاري (نعم؛ أحب جداً أن أسدي نصائح لا أعمل بها..)، ممثل (ليت هذا كان ممكناً)، أي عمل في التسويق أو الاتصالات (لا)، أو عمل في البحث والتطوير!

فنان (سبق التعبير عن انطباعي)، مؤرخ (ليت هذا كان ممكنا، لكان أمراً رائعا..)، موظف بنكي (لا بالطبع)، قاص (لست جيدة في نظم الحبكات)، أستاذ جامعي، مصور (نعم)، طبيب بيطري (طبيب قطط ربما؟)، كاتب قانوني (لا بأس بهذا أبداً)، مصمم رسوم (ربما)، مطور محتوى إلكتروني (نعم ولم لا؟)، مطور ويب (لا)، منتج (من أين المال؟ إلا إن كان إنتاجا تنفيذيا)، مدير (نعم، أنا برج الأسد في النهاية..)، اخصائي تغذية (سأصف الشوكولاتة والبيتزا والمعكرونة لكل الناس. لا أظن)، في مجال الإعلانات (يحتاج لإبداع لا أظنني أمتلكه)، في مجال التمريض (سأبكي كثيرا وأقرف كثيرا. إنهم ملائكة حقاً من يقومون بهذا العمل).

يبدو أنه لا مفر في الأمد القريب، على الأقل حتى أعرف حقاً ما أريد وأخشوشن استعداداً لمواجهة عاصفة الانتقاد المجتمعي. لا بد أن أواجه قدري، وأتعلم كيف أحقق الامتياز في عملي.

يمكن أن أقول بصدق أنني لم أسع خلال سنوات دراستي الجامعية لرسم صورة ذهنية واضحة لما سيكون عليه حالي حال تخرجي في إطار ما تعلمته في الكلية. كنت أتخيل نفسي سيدة أعمال حرة في مجال الكمبيوتر أنشيء مركزا إقليميا متميزا في خدماته، ولكن لم تكن هناك خطة في ذهني عن الكيفية التي سأفعل بها ذلك. عاصرت في ذلك الوقت زملاء وزميلات أعزاء كان لديهم تصور واضح لما يريدونه وخطة سعي لتنفيذ ذلك التصور، ولَكَم غبطتهم على هذا اليقين الذي يغذي طموحاتهم وجهودهم. أما أنا فبقيت أسبح في أحلام اليقظة السخيفة، حتى حانت لحظة الحقيقة الثانية، عندما تخرجت من الجامعة. قلت لأبي: "لقد نجحت وترتيبي هو الأول بين زملائي في الكلية!". سكت هنيهة متأملاً ثم قال: "وما هي خطوتك القادمة؟ ماذا ستعملين؟". أُسقِط في يدي عندما واجهني أبي بهذا السؤال المصيري. نظرت إلى نفسي موجهة لها نفس السؤال، ولم تكن لديّ إجابة شافية. وما لبثت أن أنقذتني الحكومة من هذه المواجهة مع النفس عندما تم تكليفي بالعمل كمعيدة في الكلية بحكم كوني من الأوائل، وكان أن بدأت العمل في السلك الأكاديمي.

رغم الصعاب الكثيرة والمواقف المحرجة والشائكة التي واجهتني في عملي الجديد بحكم عدم خبرتي في المجال الأكاديمي والتدريسي وبحكم عدم إدراكي الكامل لواجبات وظيفتي وأولوياتها، إلا أنني وجدتني أستمتع بالجانب التدريسي فيه أيما استمتاع. رؤية مصباح الفهم يضيء فوق رأس طالب (هو في الحقيقة ليس مصباحاً، وإنما هو نور الفهم يضيء في وجهه) عندما تسهم في إيضاح مفهوم أو معضلة له هي متعة لا تعادلها أو تتفوق عليها إلا بضع متع نادرة أخرى في الحياة. انغمست في هذا الجانب من عملي بالإضافة لملحقاته الإدارية المتفرقة التي كنت أُكلَّف بها على حساب الجانب الآخر الأكثر أهمية والأشد إلحاحا: البحث العلمي. تكمن مشكلتي الأساسية مع البحث العلمي في كوني لم أتعلم مبادئه بشكل منهجي وسليم منذ البداية، واعتمد عملي فيه بشكل كبير على حدسي الداخلي، سواء في أسلوب الكتابة وما يجب أن يكون عليه أو في قراءة ونقد الأبحاث العلمية والتفكير في المشاكل البحثية واستكشاف حلول لها، ثم اختبار هذه الحلول بطرق علمية تقيس معايير تقييم أدائها. حتى اختياري لموضوع رسالة الماجستير كان عاطفيا بحتاً ونابعاً من أن عنوان الموضوع أعجبني وأثار اهتمامي بأكثر من كونه موضوعاً بحثياً فيه ما يستحق الاستكشاف والدراسة المتعمقة. كنت فاقدة لبوصلة توجيه خبيرة ترسم لي النصف الأول من طريق البحث العلمي (الماجستير) حتى يمكنني أن أرسم لنفسي بثبات ونجاح النصف الثاني منه (الدكتوراه). عندما تعلمت أكثر فيما بعد عن طرق البحث العلمي السليم، قيمت تجربتي في الماجستير، ووجدتني ويالدهشتي فعلت - دونما إدراك مني - كثيرا من الخطوات المنهجية المفترض اتباعها. ولكني أيضا وجدت الكثير من الأخطاء، ولكوني أكره الأخطاء ولا أستطيع التعامل معها بواقعية، ظل تركيزي في جزء كبير من مرحلة الدكتوراه متشبثاً بالتقييم السلبي الذي أعطيته لنفسي في المرحلة السابقة، وتنبهت متأخراً لكوني استغرقت في اللوم والتقريع والشكوى على حساب استغلال الوقت لتعلم ما فاتني أو ما أخطأت فيه.

عندما انتقلت إلى كندا لاستكمال الجزء الثاني من دراسة الدكتوراه، كنت أمر بظروف نفسية قاسية. وجدتني فجأة في بيئة تعمل كل عناصرها لخدمة البحث العلمي، ولا يحتل الجانب التدريسي فيها إلا دوراً هامشياً، حيث المبدأ الأساسي هو أن طالب الجامعة قادر على الفهم والاستذكار والتحليل بنفسه ولا يحتاج إلى الاعتماد الكلي على هيئة التدريس الأكاديمية. كان هذا أمرا مأساوياً بالنسبة لي، إذ أنني اكتشفت فجأة أن التدريس كان مظلة أمان احتميت بها مدة طويلة من مواجهة نفسي، وآن أوان أن أخرج للواقع. كان التدريس دوامة من النشاط المحموم الذي لا يترك لي فرصة للتفكير والتأمل والحوار الداخلي. أما هنا في كندا، حيث لا تدريس، وجدت الصمت المطبق؛ في منزلي الصغير صمت مطبق، وفي معمل الأبحاث الذي كنت فيه صمت مطبق (معظم الأحيان)، وفي مكتبة الجامعة صمت مطبق، وفي الشارع هدوء قاتل وصمت يكاد أن يكون مطبقاً. المدينة كلها صامتة، لأن المدينة كلها تدرس. وجدتني للمرة الأولى منذ سنوات عديدة في مواجهة لا مهرب منها مع الشخص الذي أكرهه كثيرا: نفسي. كدت أصاب بالجنون في أول عام لكثرة ما أقمت حوارات مع هذه النفس. لماذا لا أعمل بجد في نقطتي البحثية؟ لماذا لا أنسى أشياء سيئة كثيرة وأطوي صفحات سوداء كثيرة وأبدأ بداية منتعشة من هنا وأرسم لنفسي خط سير لباقي حياتي وأجتهد للعمل على تحقيقه؟ معظم الأصدقاء الأعزاء الذين قابلتهم في كندا كانوا كالزملاء الذين تعاملت معهم في كليتي بالمنصورة؛ يعرفون جيدا ما يريدونه ويؤمنون بقدرتهم على تحقيقه، ولقد رأيتهم يحققون أحلامهم وطموحاتهم بكثير أو قليل من التعب والجهد. لم تُجدِ الحوارات مع النفس، ولم يُجدِ التأمل في حال أصدقائي هنا أو هناك، وبقيت دوما أبحلق في الأوراق البحثية التي يجب أن أقرأها، وأسرح بخيالي في أماكن أخرى وحيوات بديلة. قناعتي بأن مكاني ليس "هنا" وإنما "هناك" في تلك الحيوات الأخرى التي أقوم فيها بكل الأشياء التي "أحبها" ساهمت بشكل كبير في إبطاء معدل أدائي المتواضع في نقطتي البحثية. ولم يكن من المهم كثيرا أن أحدد ماهية تلك الأشياء المحبوبة، فقد كنت أعتقدها خليطا من القراءة والموسيقى والتاريخ واللغة الإنجليزية ومشاهدة الأفلام - ما يمكن أن نسميه اصطلاحاً "هوايات". فقط لو أن القراءة كانت مهنة! ولكن البحث العلمي كله قراءة! وها أنتِ ذي مطالبة بأن تقرئي كثيرا في موضوع تجدينه شيقا، وعلوم الكمبيوتر متجددة وفيها كل يوم ما يستحق المتابعة والقراءة، فلماذا لا تقرئين؟! فقط لو أن الموسيقى تكون مهنتي! ولكنكِ تملكين مفاتيح معمل يحوي بيانو رائعاً يمكنك أن تعزفي وتتعلمي عليه قدر ما شئتِ من ساعات كل أسبوع! فلماذا لا تفعلين ذلك؟! فقط لو أنني كنت دخلت معهد التمثيل وصرت ممثلة! وفقط لو أن أبي تركني أدرس في كلية الآداب أو الألسن لأعمل في أي وظيفة تتعلق بالأدب الإنجليزي أو اللغة الإنجليزية! تعجبات كثيرة كانت تطن في رأسي كلما جلست في الصمت المطبق لأقرأ أبحاثاً في موضوع رسالتي أو أفكر في حل لمشكلتي البحثية. لو أن أحلام اليقظة كانت مهنة لكنت أجدر من يحظى بها!

أقنعت نفسي أن المشكلة كانت في ذلك السكون المطبق، الذي كنت أرى أنه يتسبب في تشتت الذهن وأحلام اليقظة، بدلاً من أن يكون عاملاً مساعداً على التركيز فيما بين يديّ! لقد ساعدني الصمت على أن أستمع لأول مرة إلى حواري الداخلي القلق، وأدرك أنه لا طريق مرسوماً لدي ولا أحلاماً حقيقية أمتلكها (وتمتلكني) لتدفع بحياتي إلى الأمام. ويبدو أن المشكلة الأكبر كانت في أنني أقنعت نفسي بأنني لا أمتلك من مفاتح الإبداع ما يُمَكِّنني من إيجاد حلول عبقرية وجديدة للمشاكل البحثية التي أدرسها. ولكني لاحظت أمراً آخر مهماً في خضم تلك المعاناة: كلما كُلِّفتُ بأمر ليس فيه مصلحة شخصية لي ولا يتعلق بعملي ولا يتطلب الجلوس للقراءة في مواضيع علمية، وكان التكليف بمهمة واضحة حتى وإن كانت مستعصية عليّ لقلة خبرتي بها، كنت "أقفز الحواجز" وأفعل كل ما بوسعي لأؤدي الأمر أو المهمة على أكمل وجه أستطيعه. تأملت كثيراً في هذه الظاهرة لأواسي نفسي بأن العيب ليس في أنني كسولة ولا أحب العمل وبذل الجهد، وأن المشكلة هي في طبيعة العمل نفسه. البحث العلمي عمل يحتاج إلى حوار داخلي واضح وتسلسل أفكار منطقي، ودراسة متعمقة في موضوعات كثيرة ليتمكن الباحث من إيجاد حلول جيدة أو حتى ممكنة لمشكلته البحثية، مما يستدعي القدرة على تحمل الصمت والسكون والركوز، بل والسعي لهم. أما الأمر الأهم، فهو أن الباحث يعمل في أجواء هي غامضة بقدر ما تحتشد بالحقائق العلمية المجردة. الباحث يعمل على مشكلة ليس لها حل بَعْدُ في حقله العلمي، وهو الوحيد الذي يستطيع إيجاد حلول لها لأنه الوحيد الأكثر تعمقاً في دراستها من جميع جوانبها. لذا، بقدر ما يمتلك ناصية الحقيقة في مجاله البحثي نتيجة قراءاته التحليلية والنقدية، يكون غارقاً بذات القدر في الغموض الناجم من عدم وجود حل للمشكلة البحثية بعد، إلى أن تنجلي الأمور أمام عينيه إن امتلك النباهة والقدرة على الاستنتاج والحس الإبداعي في التفكير، فيتمكن من أن يقول "وجدتها!" ويخضع تلك ال"موجودات" للتجارب المعملية أو الإثبات التحليلي ليتأكد من أنها ليست محض وهم وخداع فكري. وأنا إنسانة أكره الغموض وأرفضه، وأستجليه إن استطعت بأي وسيلة. أنا إنسانة تقرأ نهاية الكتاب قبل أن تبدأ في قراءته حتى لا تفاجئها الأحداث، وتقرأ حبكة الفيلم (spoilers) قبل أن تشاهده لتطمئن إلى النهاية تعيسة كانت أم سعيدة، وتود لو أمكنها استجلاء الغيب لتعرف ما سينتهي إليه مآل حياتها، فكيف لي إذاً أن أصبر أمام مشكلة علمية لا حل لها ويبدو أنني الوحيدة المنوط بها تقديم الحل واستجلاء الغموض؟ إذاً ما دام الحال كذلك فأنا لا أصلح للبحث العلمي!

أعتقد صادقة أن البحث العلمي نوع متفرد من الفن؛ هو عمل إبداعي لن تخرج منه بنتيجة مثمرة ما لم تكن تحبه حقاً وتؤمن به حقاً وتؤمن بأن قدراتك العقلية والنفسية وموهبتك تؤهلك له، وفي ذات الوقت هو عمل ممنهج ذو قواعد لا بد أن تتبعها وذو أصول لا بد أن تلتزم بها، ولذا لا بد أن تكيف نفسك على روتين منضبط ومستمر من القراءة التحليلية المتوسعة والمتعمقة في موضوعك البحثي وكل ما يتعلق به، ثم الإبداع الفكري الذي سيمكنك من "تأتي بمقترح علمي جديد"، ثم التعريف المنطقي والدقيق والمبرهن لمقترحك البحثي والقياس التحليلي والعملي الممنهج لأدائه، ثم الكتابة الرصينة المنطقية والسليمة لكل ذلك. وصلت لهذه القناعة، ووصلت معها لقناعة أخرى هي أنني لا أعتقد أنني مؤهلة لعمل كهذا، كوني مزاجية وغير منضبطة وغير مبدعة وأملّ الروتين. إذاً ما دام الحال كذلك فأنا لا أصلح للبحث العلمي! وأفضل ما يمكنني أن أقوم به والحال كذلك هو عمل تنفيذي أخدم به الآخرين تكون مهامه متعددة واضحة متجددة ولابد لها من الحركة المستمرة و"قفز الحواجز" كي تُنَفَّذ - مديرة تنفيذية لقسم في شركة أو مؤسسة ما مثلاً. هو في النهاية أي عمل يبقيني بعيدة عن حواري الداخلي العقيم الخاضع لأهوائي لا للمنطق. ولكني بدأت أتساءل، هل إن وجدت هكذا عمل سأكون راضية ولن أتعرض للأزمة الوجودية التي تدفعني لأتساءل عما أحب أن أعمله حقاً؟ هل من غير الممكن أن يكون البحث العلمي في جوهره حاملاً - ولو جزئياً - للتوصيف الذي وضعته لطبيعة العمل الذي أفضل القيام به؟ وهل يعبر هذا التوصيف عن رغبة داخلية حقيقية أم عن طريق للهرب من مواجهتي الأساسية مع النفس؟ هل أنا حقاً مفتقرة للمهارات الإبداعية والمثابرة طويلة النفس التي يحتاجها البحث العلمي، أم أنا فقط أعاند حقيقة أنه لدي البذرة الأولى لتلك المهارات وكل ما عليّ فعله هو أن أغذيها بالممارسة وأطلق العنان لعقلي الذي قَيَّدْتُه عندما رسَّخْتُ فيه فكرة أنني لست مبدعة؟ هل أمتلك الجرأة إن وجدتُ العمل الذي سأسعد بالقيام به حقاً على أن أغير مساري الذي خطوت فيه خطوات كثيرة بالفعل - مثلما فعلت مارسيا لي عندما تركت العمل في مايكروسوفت لتتبع شغفها وتعمل مع فريق خان أكاديمي - وأواجه انتقادات المحيطين بي لأنني سأترك فرصة عمل جيدة ولائقة اجتماعياً؟ أسئلة كثيرة ولا إجابات شافية، أو ربما لا رغبة لدي في الوصول إلى إجابات شافية بعد، إما لأنني جبانة وأخاف المجهول أو لأنني مستنفذة الطاقة ولست في مكان جيد نفسياً في الوقت الحالي لأستقريء بواطن عقلي.

لقد عدت إلى أرض الوطن لأنهي رسالة الدكتوراه سريعاً، وكنت ولازلت أرى أنها ليست على أعلى مستوى من المفترض أن تكونه بحثياً. ثم حان الوقت كي أتسلم عملي الجديد كعضو هيئة تدريس بالجامعة، لأجد نفسي في مواجهة أمر واقع هو أن الحديث في أن هذه الوظيفة لا تعجبني يُعدّ رفاهية لا أقدر على تحمل تكلفتها الاجتماعية والمالية. الجميع يتوقع لي أن أستمر في هذا المجال، ويراني جيدة فيه بالفعل، ولا يرون بادرة أمل قريب في أن تتحسن أحوال البلاد بما يُمَكِّن أي شخص من البحث عن فرص عمل أخرى خاصة وإن كان بالفعل يمتلك واحدة. هم يقولون أن المناخ هنا ليس مناخ بحث علمي، وأنكِ تستطيعين دوماً أن تتركي لطلابكِ الذين ستشرفين عليهم أكاديمياً أن يقوموا هم بمهمة البحث العلمي مع بعض التوجيه منكِ، وهذا غير مقبول بالنسبة لي، لأن قناعتي كانت دوماً أن المشرف الأكاديمي لا بد أن يكون ضابطاً لإيقاع أداء طلابه، وأن يكون أكثر شغفاً وإلماماً بالنهج والموضوع البحثي من الطالب، حتى مع كون المشرف لا يملك الحل للمشكلة البحثية. ثم أجد آخرين يحثونني على أن أعمل بمواضيع بحثية ليست من صميم تخصصي بزعم أن البحث العلمي عملية موحدة بأدوات تحليلية وتطبيقية لا تختلف كثيرا باختلاف الموضوع، وهذا أيضا غير مقبول بالنسبة لي، لأنني اكتشفت بالممارسة الفعلية أن العمل في مواضيع بحثية جديدة وبعيدة عن التخصص يحتاج لتركيز وتفرغ واجتهاد طويل الأمد لا يتماشى مع إيقاع العمل المزدحم دوماً بمهام التدريس وخدمة المجتمع. إن الترقي في مراتب وظيفتي لا بد له من الجانب البحثي، الذي أرى أنه يحتاج التركيز والرغبة الحقيقية في استكشاف موضوع أو مشكلة ما، مشفوعة بالعزم على أن يكون العمل مستمراً لا يكل ولا يستسلم أمام الطرق ذات النهايات المسدودة أو التي اسكتشفها آخرون. البحث العلمي يحتاج لشخص يؤمن به حقاً ولا يعتبره وسيلة براجماتية لتحقيق أهداف أخرى، وأكاد أجزم بأن العاملين في هذا المجال يستطيعون أن يميزوا بين إنتاج أولئك الذين يحبون البحث العلمي حقاً وأولئك الذين يتخذونه وسيلة منفعية ويؤدونه "كل شيء كان". إذاً، إن لم أستشعر هذه الرغبة الصادقة وأُتْبِعها بمجهود صادق، لن أتألق وأرتقى في هذا المجال، وأنا هنا لا أتحدث عن الترقي الوظيفي، وإنما عن الارتقاء الحقيقي في مجتمع الباحثين والذي يقوم على بناء سمعة بحثية جادة ومشهود لها.

أنا أحب مجال الكمبيوتر، وأحب أن أتابع الجديد فيه، وأود لو أني أسهم في شيء من هذا الجديد، فهل كل هذا الجدال العقلي مجرد واجهة تخفي عجزي عن التعامل مع مشاكل أعمق لا علاقة لها بطبيعة العمل نفسه؟ لم أصل لهذه المرحلة بعد من التحليل النفسي، ولا أعرف بعدُ إن كنت أدفن رأسي في الرمل كما فعل "تشاندلر" ولا أريد أن أرى أن هذا العمل هو بالفعل الأفضل لي، وأنه كلما توقفت عن الرفس والشكوى ونظرت لحقيقة الأمور كلما كان ذلك أفضل للجميع. لقد جربت أن أجيب على اختبارين لتحديد مجال العمل، تماماً مثلما فعل تشاندلر، وكانت الإجابات كالتالي:

صحفي (لا)، محرر (ربما)، مدرس، مخطط استراتيجي (يبدو هذا مبهراً وغامضاً وغير ذي جدوى في الأغلب)، استشاري (نعم؛ أحب جداً أن أسدي نصائح لا أعمل بها..)، ممثل (ليت هذا كان ممكناً)، أي عمل في التسويق أو الاتصالات (لا)، أو عمل في البحث والتطوير!

فنان (سبق التعبير عن انطباعي)، مؤرخ (ليت هذا كان ممكنا، لكان أمراً رائعا..)، موظف بنكي (لا بالطبع)، قاص (لست جيدة في نظم الحبكات)، أستاذ جامعي، مصور (نعم)، طبيب بيطري (طبيب قطط ربما؟)، كاتب قانوني (لا بأس بهذا أبداً)، مصمم رسوم (ربما)، مطور محتوى إلكتروني (نعم ولم لا؟)، مطور ويب (لا)، منتج (من أين المال؟ إلا إن كان إنتاجا تنفيذيا)، مدير (نعم، أنا برج الأسد في النهاية..)، اخصائي تغذية (سأصف الشوكولاتة والبيتزا والمعكرونة لكل الناس. لا أظن)، في مجال الإعلانات (يحتاج لإبداع لا أظنني أمتلكه)، في مجال التمريض (سأبكي كثيرا وأقرف كثيرا. إنهم ملائكة حقاً من يقومون بهذا العمل).

يبدو أنه لا مفر في الأمد القريب، على الأقل حتى أعرف حقاً ما أريد وأخشوشن استعداداً لمواجهة عاصفة الانتقاد المجتمعي. لا بد أن أواجه قدري، وأتعلم كيف أحقق الامتياز في عملي.